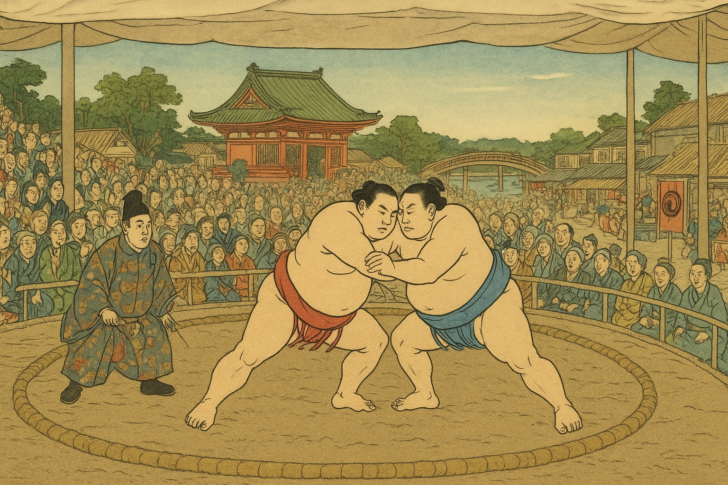

江戸時代の相撲は、今の国技館で行われる「スポーツ」とは少し違い、庶民の娯楽であり、神事としての意味も持っていました。江戸のまちでは、力士たちが大名屋敷の庭や寺社の境内で熱戦を繰り広げ、人々が熱狂。両国や本所といった地名にも、当時の相撲文化の名残が色濃く残っています。今回は、そんな「江戸の相撲文化」をたっぷりと紹介します。

目次

江戸の相撲は「神事」から生まれた

相撲の起源は神様への奉納だった

相撲の始まりは、奈良時代以前にまでさかのぼります。日本書紀には「野見宿禰(のみのすくね)」と「当麻蹶速(たいまのけはや)」が力比べをしたという記述があり、これが相撲の起源とされています。江戸時代の相撲もこの流れを受け継ぎ、最初は神社に奉納する「勧進相撲」として行われていました。 勧進とは、寺社の修復や建設のための資金集めを意味し、相撲興行を開いてその収益を寄進したのです。特に有名なのが、江戸・本所回向院(現在の両国国技館の近く)で行われた勧進相撲でした。

本所・回向院が相撲の聖地に

本所回向院では、明暦の大火(1657年)の供養を目的に勧進相撲が始まりました。これが江戸での相撲ブームの火付け役となり、やがて「両国=相撲のまち」として知られるようになります。 現在の両国国技館は、この江戸時代の流れを汲む正統な後継地といえます。相撲ファンが訪れる「相撲博物館」もあり、当時の化粧回しや番付などが展示されています。

江戸の相撲文化と庶民の熱狂

力士は江戸のスターだった

江戸時代の力士は、まさに「アイドル」のような存在でした。人気力士の浮世絵が売られ、子どもたちは好きな力士の決まり手を真似て遊びました。特に谷風梶之助(たにかぜかじのすけ)や雷電為右衛門(らいでんためえもん)は伝説的な力士として知られています。 雷電は身長197cm・体重169kgという巨体で、実際の取り組みではほとんど負け知らず。現代の両国駅近くには、彼の銅像が建てられています。

庶民の娯楽としての「勧進相撲」

相撲興行は江戸庶民の楽しみの一つで、屋台が立ち並び、まるでお祭りのような賑わいを見せていました。当時の観覧席は「桟敷席」と呼ばれ、身分によって座る場所が異なりました。 興行は寺社の境内や仮設土俵で行われ、春・秋の年2回が定番。興行の際には「番付表」も作られ、現在の力士ランキング表の原型となりました。

相撲が町の発展を支えた

両国橋と相撲人気の関係

江戸時代、隅田川に架かる両国橋(現在の墨田区・中央区を結ぶ橋)は、相撲観戦のために訪れる人々で大混雑しました。橋のたもとには茶屋や土産物屋が並び、今でいう「相撲タウン」のような賑わいを見せたのです。 相撲人気は商業にも波及し、力士の名前を使った菓子や酒まで登場。江戸の経済を動かす一大エンターテインメントでした。

今も残る「江戸相撲」の名残

現在の両国国技館周辺には、江戸相撲ゆかりの地が多数残っています。たとえば、「相撲部屋」が集中するエリアでは、朝早くに力士の稽古太鼓が聞こえることもあります。また、旧本所回向院には歴代横綱の碑が並び、江戸から現代へと続く相撲文化の系譜を感じることができます。

江戸相撲が日本文化に残したもの

番付と階級制度の確立

江戸時代には、現在の大関・関脇・小結などの番付制度が整いました。番付表はまさに庶民の関心事で、人気力士の名が上に載ると、それだけで話題に。現在の「ランキング文化」や「スポーツ報道」のルーツといえるでしょう。

相撲は庶民の誇りだった

相撲は単なる娯楽ではなく、「力」「義理」「人情」を重んじる江戸っ子気質を象徴する存在でもありました。庶民が力士に自分を重ね、勝敗に一喜一憂する——そこには、江戸の人々が生きる力を見出していたのです。 現代でも国技館の土俵に立つ力士たちは、江戸の相撲文化を今に伝える存在といえます。