江戸時代、タバコは一部の好事家や武士階級の贅沢から、庶民の日常へと驚異的な広がりを見せました。道端や茶屋でキセルをくゆらせる江戸っ子の姿は“粋”の象徴でした。なぜ江戸で喫煙文化がこれほど根付いたのでしょうか?

目次

江戸の喫煙文化の誕生と広がり

タバコ伝来と江戸での急速な拡大

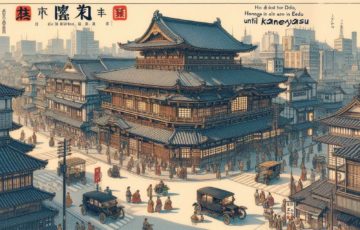

16世紀末、南蛮渡来の嗜好品として日本に伝わったタバコは、慶長年間(1596〜1615年)頃から江戸でも流行が始まりました。当初は珍しさから上流階級や“かぶき者”と呼ばれるアウトローたちが愛用しましたが、ほどなく自家栽培や商取引も活発化。江戸庶民にも手の届く嗜好品となり、値下がりによってさらに普及が進みました。キセル文化や煙草盆といった日本独自の道具が生まれたのもこの時代です。

庶民化を加速させた地理的・社会的背景

江戸は人口が100万人を超える世界的な巨大都市であり(現在の東京23区中心に相当)、新奇な風習や物がいち早く庶民へ伝わる環境が整っていました。加えて、江戸には茶屋や休憩所など社交空間が街路至る所に存在し、やがて「煙草をくゆらせる=粋」という価値観が形成。銀座・日本橋・浅草といった今の東京の観光地周辺にも、多くの煙草屋や喫煙可能な茶屋が並び江戸文化の名物となりました。

幕府の禁令と庶民生活への影響

火災と秩序維持〜たばこ禁止令の背景

江戸幕府は、たばこが広まるに連れて火事のリスクが高まることや、「かぶき者」への統制を目的として、しばしば喫煙・栽培を禁止する厳しい禁令を出しました。江戸の町は木と紙を多用した密集市街地であり、一度火災が発生すれば大火事に直結。“火付けタバコ”への強い警戒心と、年貢米確保の観点から農民のタバコ栽培にも規制が加えられました。実際には禁令をかいくぐって喫煙は続き、最終的に幕府も庶民の喫煙を受容していきます。

道具の発達と日常への定着

江戸後期になると、安価な刻みタバコの普及と共に、煙管(キセル)や煙草入れ、煙草盆などの道具も急速に進化。これらは職人の手による洒落た工芸品となり、男女問わず持ち歩くファッションアイテムにも。喫煙は茶屋や井戸端、長屋の縁側から遊郭、寺社の境内まで日常風景に溶け込みました。現在の中央区・台東区(日本橋・浅草周辺)などに、当時の茶屋や煙草屋の名残を感じるスポットが点在します。

江戸の喫煙文化と東京の今

地名に残る江戸のタバコ文化

“銀座”は元々、銀貨鋳造所だけでなく多数の煙草屋が軒を連ねたエリアとしても知られていました。日本橋・人形町・浅草といった現在の東京下町エリアには、江戸時代から続く喫煙・タバコ関連の史跡や資料館があります。また、文京区本駒込なども武家屋敷時代からの街並みが残り、かつての煙草文化や発売所跡をさりげなく伝えています。

江戸っ子の“粋”と現代の東京

現代東京の指定喫煙所や町中の“路上喫煙禁止”エリアの多くは、江戸期の賑わいを受け継ぐスポットばかり。銀座や日本橋、浅草の「公設喫煙所」や「老舗煙草屋」は、かつて茶屋やタバコ屋であった場所と重なることも多いのです。キセルや煙草盆も工芸品として人気が再燃し、現代でも展示や購入が可能。今の東京で“江戸の喫煙文化”に触れられる館やイベントも充実しています。

江戸の喫煙文化の今後と残したもの

江戸の教訓と現代の喫煙ルール

江戸の大火や禁令の教訓は「火の用心」や現代の防災意識、そして公共マナーへと引き継がれています。江戸庶民の“粋”やたばこ道具文化は、現代の伝統工芸や「町歩きイベント」「江戸東京博物館」などでも紹介され、時代を超えて多くの人々に愛されています。江戸のタバコ文化を知ることで、現代東京と歴史をもっと身近に感じられるはずです。

観光資源としての江戸喫煙文化

銀座・浅草・日本橋界隈では、煙管作りや江戸時代の道具展示イベントも盛ん。旧市街地の町歩きや資料館巡りで、江戸時代から続く“粋”や喫煙マナー、火災予防の知恵などを体感する機会が増えています。タバコという嗜好文化を通じて、江戸と現代東京のつながりを再発見してみてはいかがでしょうか。